Cycle de concentration de l’eau de refroidissement-COC

Le taux de concentration de l’eau en circulation (en anglais COC-Cycle of Concentration) est un terme utilisé dans le cadre d’un système de refroidissement ouvert. Il peut s’agir d’une tour de refroidissement, d’un échangeur de chaleur ou d’une installation similaire. Cette valeur spécifie à quelle fréquence l’eau fraîche de pulvérisation est utilisée avant la purge de la tour de refroidissement.

L'eau de refroidissement circule continuellement dans le système. Elle quitte la tour de refroidissement avec une certaine température et y revient chauffée à une température plus élevée. Lors du prochain refroidissement, une partie de l'eau est évaporée et ainsi est perdue. Ceci est voulu car l'évaporation entraîne justement le refroidissement.

Par ailleurs, la seule chose qui puisse etre évaporée est l'eau. Les minéraux contenus dans l'eau restent en suspension. Plus l'eau est évaporée, plus la concentration en minéraux augmente. Ceci est un effet secondaire non voulu car c'est la cause de la formation de calcaire et de l'encrassement dans le système. Pour minimiser cet effet, l'eau doit être remplacée régulièrement. Ce remplacement est effectué par une purge (en anglais connu sous le nom de blow down ou bleed off ). Ainsi, une partie de l'eau de refroidissement concentrée en minéraux est drainée du système et est remplacée par de l'eau fraîche de pulvérisation. Cette eau dilue l'eau de refroidissement et diminue ainsi sa concentration globale en particules étrangères.

Le taux de concentration en eau de circulation ou "cycle of concetration (COC)" montre cette relation entre minéraux contenus dans l'eau de pulvérisation (eau fraîche nouvelle) et la concentration de minéraux dans l'eau de refroidissement.

Prenons un exemple simple. Une eau de pulvérisation (eau fraîche nouvelle) a une valeur de 100 TDS (taux de solides dissous) et l'eau de refroidissement en circulation a une valeur de 400 TDS. Alors le COC aura une valeur de 1/4. Cette valeur peut servir à déterminer la quantité nécessaire d'eau de remplacement à injecter.

aussi intéressant

Nous utilisons des cookies Les cookies nous permettent d’accroître la convivialité de nos pages Internet et d’en améliorer le contenu en continu. En continuant à consulter les pages Internet, vous acceptez l’utilisation de cookies. 'En savoir plus et paramétrer les cookies' .

Préfet de la région Occitanie

DREAL Occitanie

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement d’Occitanie

Tours aéroréfrigérantes (TAR) et légionellose

Publié le 12/05/2017 | Mis à jour le 24/11/2022

Tours aéroréfrigérantes (TAR)

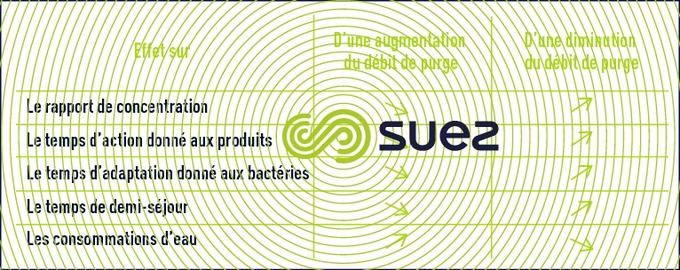

Une tour aéroréfrigérante humide est un échangeur de chaleur "air/eau", dans lequel l’eau à refroidir est en contact direct avec l’air ambiant. La température de l’eau est souvent idéale en certains points du circuit d’eau, pour favoriser la prolifération de bactéries Legionella sp. qui peuvent ensuite être dispersées dans l’environnement via les particules d’eau émises.

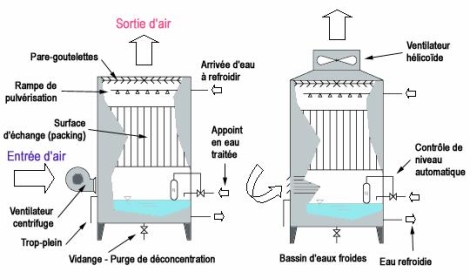

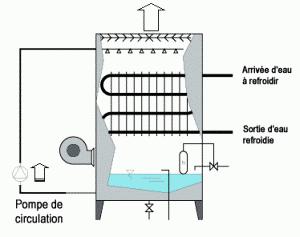

Tour aéroréfrigérante à circuit ouvert

Tour aéroréfrigérante à circuit fermé.

Filtration membranaire des eaux de refroidissement pdf - 100.6 ko

Suivi microbiologique par ATP pdf - 92.6 ko

Suivi moléculaire par macroarray pdf - 142.9 ko

Surveillance générale des TAR pdf - 138.2 ko

Actions à mener par les exploitants de TAR pdf - 89.4 ko

Légionellose

La légionellose est une infection respiratoire sévère provoquée par les légionelles qui peuvent contaminer la population lorsque celle-ci est exposée à des gouttelettes d’eau issues d’installations où la bactérie a proliféré. En France, devant tout cas de légionellose déclaré, les Agences régionales de santé (ARS) procèdent à l’analyse de la déclaration obligatoire et à une enquête épidémiologique, qui selon les situations peut avoir un volet environnemental.

Les sources de légionelles sont multiples :

- systèmes de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air ou plus communément appelés Tours Aéro-Réfrigérantes (utilisés pour la climatisation dans le secteur tertiaire, le refroidissement dans le secteur industriel) ;

- systèmes d’humidification (humidificateurs d’air, brumisateurs)

- circuits d’eau chaude sanitaire (douches).

Légionellose Liens utiles

Accidentologie

« Légionelles, un risque à gérer » : Synthèse datée de 2005 sur les épisodes de légionellose recensés dans la base ARIA (liés à des tours aéroréfrigérantes) :

Synthèse Légionelles 2005 pdf - 1.1 Mo

Partager la page

- Partager sur Facebook

- Partager sur Twitter

- Partager sur LinkedIn

- Partager par email

- https://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/tours-aerorefrigerantes-tar-et-legionellose-a23418.html?lang=fr Copier dans le presse-papier

- Fiches réglementaires

- Chauffage et climatisation

- Focus réglementaire

Focus réglementaire : Tour Aéroréfrigérante (TAR)

Par Smail Mayouf

Le 08/10/2020

Qu’est-ce qu’une TAR ?

Définition .

Une tour aéroréfrigérante ou tour de refroidissement est une installation de refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air. Elles sont utilisées pour refroidir de l'eau grâce à l'air ambiant.

Le refroidissement évaporatif est basé sur un principe naturel simple : dans une tour ouverte, l’eau à refroidir est pulvérisée sur une surface de ruissellement alors que de l’air est soufflé ou aspiré au travers de cette surface de ruissellement.

Une petite quantité d’eau est évaporée, provoquant ainsi le refroidissement de l’eau restante. Cette eau froide tombe dans le bac de la tour, et la chaleur est extraite par l’air sortant de la tour.

Décomposition

Les tours de refroidissement varient en fonction de plusieurs caractéristiques définies en fonction de l’utilisation voulue :

- Type de tour : ouverte, fermée ou hybride

- Type de fonctionnement : intermittent ou continu

- Domaine d’utilisation : alimente des climatisations, la partie alimentaire, etc.

Parmi les installations de refroidissement, on va retrouver la ou les tour(s) de refroidissement et ses parties internes avec :

- Échangeur(s)

- Le circuit d’eau en contact avec l’air

- Le circuit d’eau appoint (eau de ville, de forage, etc.)

- Le circuit de purge

Où trouve-t-on des tours de refroidissement ?

Tout exploitant d’une installation industrielle, d’un établissement recevant du public peut exploiter une tour de refroidissement du type TAR :

Industriel

- Chimique : industries phytosanitaire, pharmaceutique, oléo chimique, peinture, carrières, etc.

- Stockage : pétrolier, gaz et huile

- Énergie et utilités : nucléaire, thermique, énergies renouvelables, gestionnaire de réseaux

- Agro-industrie : industrie agroalimentaire, papier et carton, bioénergie, biomatériau, huiles essentielles, cosmétiques

- Industrie pétrochimique : fabrication de composées chimiques à l’aide du pétrole ou le gaz naturel

- Industrie de transformation : métaux, bois, caoutchouc, polymères, etc.

- Immeuble de bureaux, de logements collectifs, etc.

- Milieu hospitalier, cliniques

- Centres commerciaux, magasins de ventes

Celles-ci sont principalement utilisées pour la climatisation des locaux de taille importante, des salles informatiques, ou le refroidissement de procédés industriels dégageant de la chaleur.

Quels sont les risques ?

Pour ce type d’installation, l’enjeu est clairement sanitaire.

Les risques identifiés sont les suivants :

- des risques de pollution des réseaux d’eau,

- des risques pour la santé publique,

- maladies (légionnelles), contaminations

Il faut surveiller la qualité de l’eau évaporée qui présente potentiellement un risque de légionnelle en cas de manquement caractérisé aux règles de construction et de maintenance.

Les Références réglementaires

En 2004, à la suite de plusieurs cas de légionelloses liés à la prolifération et à la dispersion de légionelles par les tours aéroréfrigérantes, la rubrique 2921 de la nomenclature ICPE a été créée. La réglementation a été révisée en 2013 et est entrée en vigueur au cours de l’année 2014.

Dans le cadre de cette rubrique sont soumis à :

- Enregistrement (seuil E) : les systèmes de refroidissement évaporatifs par dispersion d’eau dans un flux d’air de puissance supérieure ou égale à 3000 kW

- Déclaration avec contrôle (seuil DC) : les systèmes de refroidissement évaporatifs par dispersion d’eau dans un flux d’air de puissance inférieure à 3000 kW

Textes principaux

- Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement (seuil E) au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

- Décret n° 2013-1205 du 14 décembre 2013 modifiant la nomenclature des installations classées

- Code de l’environnement : Article L. 512-11 Articles R512-55 à R512-60

- Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration (seuil DC) au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

- Circulaire du 28 septembre 2006 concernant les mesures compensatoires en cas d’impossibilité technique ou économique de réaliser l’arrêt annuel de l’installation pour nettoyage et désinfection.

Les obligations

En tant qu'utilisateur ou détenteur de ce type d’installation, vous êtes responsable de leur sécurité. Les arrêtés du 14 décembre 2013 et le code du travail (art. 512-55 à 512-60) fixent les obligations réglementaires pour le suivi en service des systèmes de refroidissement.

Documentation :

- L’analyse Méthodique des Risques (AMR)

- Dossier installation classé

- Carnet de suivi

- Documents relatifs à la formation du personnel

- Plan d’entretien et de surveillance

- Documents relatifs aux dérogations (si dérogation)

- Bilan annuel

Contrôles :

Nettoyage annuel : Une intervention de nettoyage, par actions mécaniques et/ou chimiques, de la ou des tour(s) de refroidissement, de ses (leurs) parties internes et de son (ses) bassin(s), est effectuée au minimum une fois par an.

Contrôle de vérification initial : Le contrôle de vérification initial est effectué sur l'installation par un organisme indépendant (ou agréé) dans un délai de six mois suivant la mise en service de l'installation (ou dans le cas d’un dépassement du seuil de concentration de 100 000 UFC/L). Il comprend une vérification de : l’implantation des rejets dans l'air ; l’absence de bras morts non gérés présence sur l'installation d'un dispositif en état de fonctionnement ou de dispositions permettant la purge complète de l'eau du circuit ; de la présence d'un dispositif de limitation des entraînements vésiculaires, vérification visuelle de son état et de son bon positionnement et de la vérification visuelle de la propreté et du bon état de surface de l'installation.

Périodicité :

Contrôle de vérification initial: sous les 6 mois suivant l’installation Nettoyage annuel: 12 mois

Les contrôles de certaines installations varient en fonction de la puissance évaporée :

TAR soumis à déclaration avec contrôle DC (dont la puissance évaporée par l’installation est inférieure à 3000 kW) :

Analyse de la concentration en légionelle pneumophila dans l’eau :

L'exploitant met en œuvre un traitement préventif de l'eau à effet permanent pendant toute la durée de fonctionnement de l'installation, dont l'objectif est à la fois de réduire le biofilm et de limiter la concentration en légionelles libres dans l'eau du circuit. Elle est réalisée une fois tous les deux mois en fonctionnement normal pour les installations soumises à déclaration au titre de la rubrique 2921.

Contrôle périodique : L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés et accrédités COFRAC. Il inclut : la visite de l’installation et la vérification de la puissance maximale au regard de la puissance déclarée ; la vérification que la puissance maximale est inférieure au seuil maximal du régime déclaratif ou que le type d'installation correspond au seuil déclaratif (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) et la présence de toute la documentation liée à l’installation (récépissé de déclaration, dossier d’installation, carnet de suivi, etc.). Le rapport mentionne les points pour lesquels les mesures de gestion du risque de prolifération et de dispersion des légionnelles prescrites ne sont pas effectives.

Mesure des polluants rejetés :

Une mesure des concentrations des différents paramètres et polluants est effectuée (au moins tous les ans) par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.

Analyse des legionella pneumophila : 2 mois Contrôle périodique: 10 ans pour les TAR couvertes par l’ISO 14001 et 5 ans pour les autres

Mesure des polluants rejetés : 12 mois

TAR soumis à enregistrement E (dont la puissance évaporée par l’installation est supérieure à 3000 kW) :

Analyse de la concentration en légionnelle pneumophila dans l’eau :

L'exploitant identifie les indicateurs physico-chimiques et microbiologiques pertinents qui permettent de diagnostiquer les dérives au sein de l'installation, en complément du suivi obligatoire de la concentration en Legionella pneumophila dans l'eau du circuit. Elle est réalisée au moins une fois tous les mois en fonctionnement normal pour les installations soumises à déclaration au titre de la rubrique 2921.

L'exploitant met en place une surveillance des rejets spécifique aux produits de décomposition des biocides utilisés ayant un impact sur l'environnement.

Nota : Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues.

Analyse des legionella pneumophila : 1 mois

Mesure des polluants rejetés : à définir par l'exploitant en fonction des polluants susceptibles d'être rejetés

Comment gérer ses obligations réglementaires simplement ?

Ealico est la meilleure façon de suivre toutes les obligations réglementaires sur vos tours de refroidissement. Pour en savoir plus sur la réglementation chauffage et climatisation, cliquez ici.

- Les obligations sont déterminées automatiquement pour éviter les erreurs et les doutes

- La levée des observations est automatique et guidée

- Tous les documents sont stockés en ligne

Prêt à vous lancer ?

Optimisez dès maintenant la gestion de vos contrôles

- Guide de l'Eau

- FranceEnvironnement

Tours aéroréfrigérantes : mettre en place une approche globale

Copyrights © 2024 All Rights Reserved by Revue EIN

- Passer au contenu principal

- Aller à la barre latérale primaire

- Passer au pied

Calculatrice astucieuse

Savvy Calculator est un outil de calcul en ligne gratuit.

Calculateur de cycles de concentration de tour de refroidissement

À propos du calculateur de cycles de concentration des tours de refroidissement (formule).

Une tour de refroidissement est un dispositif qui permet d'évacuer la chaleur de l'eau utilisée dans divers processus industriels, tels que la production d'électricité, la fabrication de produits chimiques et les systèmes CVC. La tour de refroidissement fonctionne en permettant à l'eau de s'écouler sur une grande surface, ce qui augmente le contact entre l'eau et l'air, facilitant ainsi le transfert de chaleur de l'eau vers l'atmosphère.

Un paramètre important à prendre en compte lors de l'exploitation d'une tour de refroidissement est les cycles de concentration (COC). Le COC fait référence au rapport entre la concentration de solides dissous dans l’eau de la tour de refroidissement et la concentration de solides dissous dans l’eau d’appoint. À mesure que l’eau s’évapore dans la tour de refroidissement, la concentration de solides dissous dans l’eau restante augmente. Le COC aide à déterminer combien de cycles de concentration peuvent être réalisés avant que la concentration de solides dissous ne devienne trop élevée et n'ait un impact négatif sur les performances de la tour de refroidissement.

Un calculateur de cycles de concentration de tour de refroidissement est un outil utilisé pour déterminer le COC d'un système de tour de refroidissement en fonction de certains paramètres d'entrée.

La formule de calcul du COC est la suivante :

COC = (Concentration de solides dissous dans l'eau en circulation) / (Concentration de solides dissous dans l'eau d'appoint)

Pour utiliser la formule, vous devez d’abord déterminer la concentration de solides dissous dans l’eau en circulation et dans l’eau d’appoint. La concentration de solides dissous dans l'eau en circulation peut être mesurée à l'aide d'un conductimètre, tandis que la concentration de solides dissous dans l'eau d'appoint peut être obtenue à partir d'un rapport d'analyse de l'eau.

Une fois que vous avez ces valeurs, vous pouvez utiliser la formule pour calculer le COC du système de tour de refroidissement. Par exemple, si la concentration de solides dissous dans l’eau en circulation est de 500 ppm et que la concentration de solides dissous dans l’eau d’appoint est de 50 ppm, le COC serait :

COC = 500 ppm / 50 ppm = 10

Dans cet exemple, le système de tour de refroidissement peut réaliser 10 cycles de concentration avant que la concentration de solides dissous ne devienne trop élevée et n'ait un impact négatif sur les performances du système.

En plus de la formule COC, les cycles de tour de refroidissement des calculateurs de concentration peuvent également intégrer d'autres facteurs tels que le taux d'évaporation, le taux de purge et le débit d'eau d'appoint pour fournir une analyse plus complète des performances de la tour de refroidissement. En utilisant un calculateur de cycles de concentration de tour de refroidissement, les opérateurs peuvent optimiser les performances de leur système de tour de refroidissement et garantir qu'il fonctionne de manière efficace et fiable.

Pied de page

- À propos de nous

- Contactez-Nous

- Données privées

- Clause de non-responsabilité

- Conditions d’utilisation

- procédés et technologies

- traitement et conditionnement des eaux industrielles

- eaux de refroidissement

les généralités sur les circuits de refroidissement ouverts

(voir aussi Circuits de refroidissement )

Les éléments caractéristiques d’un circuit semi-ouvert sont les suivants :

- le volume du circuit : V (m 3 ) ;

- le débit d’eau de refroidissement : Q (m 3 /h) ;

- l’écart de température de l’eau à refroidir entre l’entrée et la sortie de la tour : DT (°C) = température de sortie - température d’entrée;

- la puissance de la tour : W (kcal/h) = Q x Dt x 1000 ;

- l’évaporation (quantité d’eau évaporée au niveau de la tour) : E (m 3 /h).

Pour transformer 1 kilogramme d’eau en vapeur il faut 560 kcal (chaleur latente de vaporisation).

Les calories vont être majoritairement éliminées par changement d’état de l'eau de phase liquide à phase vapeur.

D’où le calcul de l’évaporation par la formule (en considérant que 100 % de l'échange se fait par récupération de la chaleur latente de vaporisation) :

L'eau transformée en vapeur est pure et ne contient pas de sels minéraux.

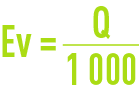

L’entraînement vésiculaire (gouttelettes d’eau entrainée dans l’atmosphère) : Ev (m 3 /h)

Cette eau contient des sels minéraux, elle a la même composition chimique que l’eau du circuit et doit donc par conséquent etre prise en compte dans le calcul des purges. On admet, en général, que :

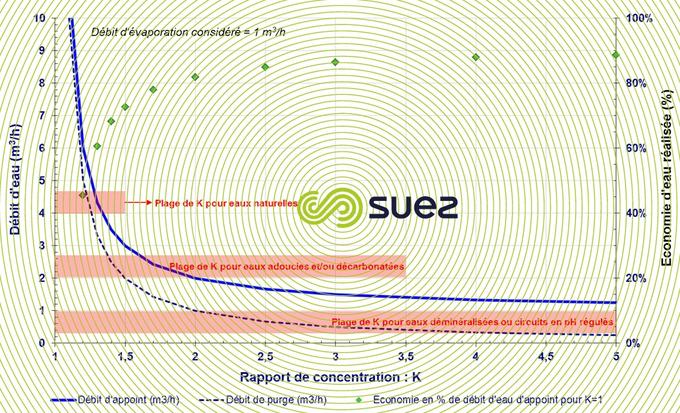

Le rapport de concentration (aussi appelé facteur de concentration) : K

C'est le rapport du débit d’eau d’appoint sur le débit d’eau de purge qui doit correspondre au rapport de la teneur en sels dissous dans l'eau du circuit sur la teneur en sels dissous dans l'eau d'appoint.

Le fait de pouvoir concentrer plus ou moins permettra de réduire les consommations d’eau et les rejets. Comme indiqué dans le graphe ci-dessous la concentration dépendra de la minéralité de l’eau utilisée.

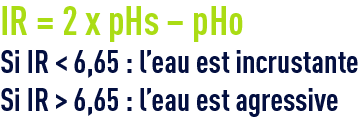

La purge : P (m 3 /h)

L'évaporation d'eau au niveau de la tour entraîne une augmentation de la concentration des sels dans l'eau en circulation qui doit être limitée si l'on veut éviter les précipitations minérales. Il est donc nécessaire de rejeter à l'égout une partie de l'eau en circulation (déconcentration). Le calcul du débit d’eau de purge peut se faire comme suit :

L’appoint : A (m 3 /h)

Il permet de maintenir constant le volume d'eau du circuit en compensant les pertes dues à l'évaporation, à l'entraînement vésiculaire et à la purge. Le calcul du débit d’eau d’appoint peut se faire comme suit

La température de peau de tube maximum

C'est la température du film d'eau en contact avec la paroi la plus chaude du circuit.

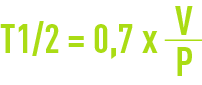

Le temps de demi-séjour : T1/2

C'est le temps nécessaire pour voir la concentration d'un soluté injecté à T0 diminuer de moitié. Le calcul du temps de demi-séjour se fait comme suit :

A partir des caractéristiques physico-chimiques de l'eau d'appoint, il est possible de calculer l’indice de Ryznar (IR) en circuit en fonction de la température considérée. Cet indice nous permettra d’apprécier le comportement de l’eau d’incrustant (précipitation d’excès de sels minéraux) à agressif (capacité à dissoudre des minéraux). A partir du pH de l’eau mesuré pHo et du pH de saturation pHs, on peut calculer l’indice de Ryznar pour une température donnée.

L’indice de Ryznar est défini de la façon suivante :

Les problèmes rencontrés sur les installations de refroidissement sont généralement l’entartrage, la corrosion et l’encrassement biologique ou l’embouage lorsque les dépôts générés sont issus de l’ensemble des problématiques précédentes. Ces problématiques liées à la qualité de l’eau et au mode de fonctionnement des installations dégradent les échanges thermiques, la circulation de l’eau et peuvent aller jusqu’à provoquer l’arrêt des installations et du procédé industriel associé.

D’une manière générale les rejets des installations de refroidissements se font vers le milieu naturel (lacs, rivière, …) ou vers une station d’épuration locale ou via un réseau d’égouts.

Outil Marque-page

Piano Analytics (mode Essential-opt-in)

Le service de mesure d’audience Piano Analytics (AT Internet), vise la production de données et d’analyses d’audience statistiques et de digital intelligence ; et leur restitution via une interface web sécurisée, ou via export de ces données.

Lors de votre arrivée sur ce site Web, le service Piano Analytics (AT Internet) est configuré en « essential », ainsi, seules les informations strictement nécessaires, et dénuées de données identifiantes, peuvent être transmises.

Lorsque vous donnez votre consentement, le service Piano Analytics (AT Internet) passe en « opt-in », il est amené à traiter des données personnelles.

À tout moment, vous pouvez choisir de retirer ce consentement. Dans ce cas, le service Piano Analytics (AT Internet) repassera en mode « essential ».

Vous avez également la possibilité d’activer l'option « opt-out » située sur la page « Mentions légales ». Une fois en mode opt-out, aucune donnée de mesure d’audience n’est collectée ; seul un signal de passage est collecté par Piano Analytics (AT Internet) et restitué dans le rapport « privacy opt-out ».

JavaScript désactivé - Ce site requiert l'activation de JavaScript. JavaScript is deactivated - This site requires JavaScript.

- Aller au contenu

- Aller au menu

- Aller au pied de page

- INSPECTION ICPE

- PRÉVENTION DE LA LÉGIONNELLOSE

- TOURS AÉRORÉFRIGÉRANTES

Tours aéroréfrigérantes

Qu’est-ce qu’une tour aerorefrigerante .

Une tour aéroréfrigérante humide est un échangeur de chaleur "air/eau", dans lequel l’eau à refroidir est en contact direct avec l’air ambiant. L’eau chaude est pulvérisée en partie haute de la tour aéroréfrigérante et ruisselle sur le corps d’échange. L’air traverse le système de ruissellement et est rejeté dans l’atmosphère. Le refroidissement s’effectue principalement par évaporation de l’eau ; l’efficacité du système est liée à la conception et à l’entretien de la tour aéroréfrigérante ainsi qu’aux conditions atmosphériques (température et humidité).

Un des modes de contamination avéré est la dissémination dans l’atmosphère de légionelles par des systèmes de refroidissement à voie humide fonctionnant sur le principe de la dispersion de l’eau dans l’air , également appelées tours aéroréfrigérantes. On distingue les tours à circuit ouvert et à circuit fermé.

L’air saturé de vapeur d’eau crée un nuage visible à la sortie des tours aéroréfrigérantes par voie humide. Ce nuage appelé "panache" est constitué :

- de vapeur d’eau : c’est la quantité d’eau évaporée pour assurer le refroidissement. Elle est fonction de la chaleur éliminée.

- de gouttes entraînées : fines particules d’eau issues du circuit de refroidissement entraînées dans l’atmosphère par la circulation de l’air dans la tour. Contrairement à l’eau évaporée, les gouttelettes entraînées sont susceptibles de véhiculer des bactéries.

ÉLÉMENTS TECHNIQUES

Les principaux éléments constitutifs d’une tour de refroidissement classique sont :

- un système de distribution d’eau dont le rôle est de disperser de manière uniforme l’eau sous forme de gouttelettes,

- le corps d’échange ou garnissage encore appelé "packing", dispositif au travers duquel se fait le transfert thermique entre l’air et l’eau,

- le pare gouttelettes ou séparateur de gouttes (ensemble de chicanes) installé en sortie d’air de la tour aéroréfrigérante, conçu pour empêcher l’entraînement vésiculaire,

- la (ou les) trappe(s) de visite, ouverture sur le corps de la tour aéroréfrigérante permettant l’accès à l’intérieur et le contrôle visuel des différentes parties constitutives,

- le bassin situé en partie basse de la tour servant à récupérer l’eau refroidie,

- le ventilateur qui assure un écoulement continu d’air. Il peut être situé en partie haute ou basse de la tour aéroréfrigérante,

- éventuellement un ou plusieurs échangeurs et une pompe assurant la circulation de l’eau, pour les tours de refroidissement à double circuit ou pour les tours hybrides.

Tout exploitant d’une installation industrielle, d’un établissement recevant du public (centre commercial, hôpital, ...), d’un immeuble de bureaux, d’un immeuble de logements collectifs, etc. peut exploiter une tour de refroidissement de ce type. Celles-ci sont principalement utilisées pour la climatisation des locaux de taille importante, des salles informatiques, ou le refroidissement de procédés industriels dégageant de la chaleur.

ATTENTION : ces tours ne doivent pas être confondues avec des installations de climatisation à voie sèche, sans pulvérisation d’eau , qui ne présentent pas de risques légionellose (telles que des climatisations de voiture ou de logements individuels).

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

En 2004, suite à plusieurs cas de légionelloses liés à la prolifération et à la dispersion de légionelles par les systèmes de refroidissement évaporatifs par dispersion d’eau dans un flux d’air (ou tour aéroréfrigérante), la rubrique 2921 de la nomenclature ICPE a été créée. La réglementation a été révisée en 2013 et est entrée en vigueur au cours de l’année 2014. Dans le cadre de cette rubrique sont soumis :

- à enregistrement , les systèmes de refroidissement évaporatifs par dispersion d’eau dans un flux d’air de puissance supérieure ou égale à 3 000 kW

- à déclaration avec contrôle , les systèmes de refroidissement évaporatifs par dispersion d’eau dans un flux d’air de puissance inférieure à 3 000 kW

LES MOYENS DE GESTION DU RISQUE LIÉ AUX LÉGIONELLES

Des mesures d’entretien préventif doivent être mises en œuvre, à l’initiative de l’exploitant, de façon à maintenir en permanence la concentration des légionella pneumophila dans l’eau à une concentration inférieure à 1 000 unités formant colonies par litre (UFC/L).

Pour cela un plan d’entretien préventif et un plan de surveillance doivent être définis à partir d’une analyse méthodique des risques (AMR) de prolifération des légionelles, en prenant en compte la conception et l’implantation de l’installation ainsi que ses conditions de fonctionnement normales et exceptionnelles. Une révision périodique de l’AMR est imposée par la réglementation en vigueur relative aux tours aéro-réfrigérantes (TAR) afin de prendre en compte les évolutions de l’installation ou des techniques et des connaissances concernant les modalités de gestion du risque de prolifération et de dispersion des légionelles.

En cas de changement de stratégie de traitement, ou de modification significative de l’installation, l’analyse méthodique des risques doit également être revue par l’exploitant, pour s’assurer que tous les facteurs de risque liés à l’installation sont bien pris en compte.

Le plan d’entretien préventif comprend la mise en place de traitements de l’eau dont l’exploitant doit avoir démontré l’efficacité sur le biofilm et/ou les légionelles . Les mesures d’entretien préventif comprennent :

- Les opérations de nettoyage, dont le but est de réduire au maximum le biofilm dans l’installation soit par une action mécanique sur les parties accessibles soit par un traitement chimique sur l’ensemble des parois.

- Les opérations de traitement de l’eau, dont le but est de réduire la concentration de légionelles accessibles dans l’eau. Pour cela il existe plusieurs procédés de traitement : les procédés chimiques (biocides oxydants ou non oxydants) et les procédés physiques (choc thermique, irradiation UV, filtration, ultrasons électrolyse cuivre/argent). Ces derniers sont pour l’instant peu développés pour le cas des installations de refroidissement.

- le choix des produits de traitements utilisés,

- les caractéristiques et modalités d’utilisation de ces produits (fréquence, quantités), au regard des paramètres propres à l’installation.

- Il est nécessaire d’optimiser la stratégie de traitement afin de maîtriser les rejets liquides (cf. arrêtés ministériels du 14 décembre 2013 ; Directive cadre eau/RSDE). En particulier, les biocides non oxydants ne doivent être utilisés qu’en traitement curatif. Pour une utilisation en traitement préventif, l’exploitant devra avoir démontré qu’aucune stratégie alternative n’est possible.

- En cas de changement de stratégie de traitement (notamment le changement des produits biocides ou biodispersant, le changement du mode d’injection des biocides ou du biodispersant, la mise en place/arrêt d’un biodispersant, le remplacement d’un biocide non oxydant par un biocide oxydant (et inverse)....), l’exploitant doit informer l’IIC en justifiant de l’efficacité du traitement sur la gestion du risque « légionelles » : l’exploitant démontre l’efficacité du traitement par la réalisation d’analyses hebdomadaires pendant 2 mois et jusqu’à obtenir des résultats < 1 000UFC/L en legionella pneumophila.

Le plan d’entretien est accompagné d’un plan de surveillance destiné à s’assurer de l’efficacité des mesures d’entretien. L’exploitant identifie dans ce plan de surveillance les indicateurs de suivi propres à son installation (ex : pH, chlore résiduel etc.), la fréquence de suivi de ces indicateurs, les valeurs d’alerte et d’action associées à chaque indicateur et les mesures correctives correspondantes (à mettre en œuvre dès que les seuils d’action ou les valeurs critiques de certains paramètres sont dépassés).

RÉGLEMENTATION

Décret n°2013-1205 du 14 décembre 2013 modifiant la rubrique 2921 de la nomenclature des installations classées

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921

Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2921

Circulaire du 28 septembre 2006 concernant les mesures compensatoires en cas d’impossibilité technique ou économique de réaliser l’arrêt annuel de l’installation pour nettoyage et désinfection.

Décret n° 2021-976 du 21/07/2021 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

ÉVOLUTION RÉGLEMENTAIRE

La modification de la réglementation en 2013 a permis de tenir compte du retour d’expérience acquis depuis la création de la rubrique 2921.

Le retour d’expérience a permis d’établir que :

- le niveau de risque de prolifération de légionelle dans les circuits ouverts et les circuits fermés est comparable. La distinction entre les deux types de circuits a donc été supprimée ;

- plus la puissance de l’installation est importante, plus l’entrainement de gouttelettes dans le panache est important, d’où la distinction réalisée en fonction de la puissance de l’installation ;

- la fréquence d’analyse de la concentration en légionelle dans l’eau doit être réalisée à un rythme adaptée à la vie de l’exploitation, a minima tous les deux mois pour les installations soumises à déclaration et tous les mois pour les installations soumises à enregistrement ;

- l’analyse méthodique de risque doit être réalisée avec attention et la stratégie de traitement et le plan de surveillance doivent être proportionnées aux risques et justifiées de façon à limiter les impacts environnementaux (limiter les rejets de substances néfastes dans le milieu aquatique) ;

- l’efficacité de la stratégie de traitement doit être démontrée par la réalisation d’analyses hebdomadaires a minima pendant 2 mois et jusqu’à obtenir 3 analyses successives inférieures à 1 000 UFC/L.

- la formation des personnes impliquées dans la gestion du risque légionelle doit être renouvelée tous les cinq ans ;

- la recherche des causes des dérives en légionelles est essentielle pour la gestion de son exploitation et doit servir pour éviter d’autres dérives. Pour cela, l’AMR doit être révisée de manière systématique après des dépassements successifs en légionelles ou des dépassements importants.

Afin de suivre l’avis de l’ANSES, l’exploitant doit mettre en place des actions en fonction de la concentration en legionella pneumophila (contre legionella species précédemment).

En 2021, la rubrique a été de nouveau modifiée pour y intégrer les condenseurs à voir humide (Installations de récupération de la chaleur par dispersion d'eau dans des fumées émises à l'atmosphère)

GUIDES TECHNIQUES

Au-delà de l’aspect réglementaire, il importe de sensibiliser les exploitants au risque de légionellose lié aux tours aéroréfrigérantes.

- Le Guide pour la réalisation de l’analyse méthodique des risques de prolifération de légionnelles - Partie 1 : Principe de l’AMR (2017, Kosamti). Ce travail a été réalisé à partir de l’observation sur le terrain des pratiques mises en œuvre mais aussi à partir de nombreux échanges avec des personnes concernées lesquelles prennent en compte le risque en fonction de leur métier, de leurs propres critères de références, de la perception qu’elles se font du risque et de la compréhension des processus susceptibles de conduire au danger.

- La partie 2 du guide pour la réalisation de l’analyse de risque de prolifération de légionnelles (2017, Kosamti). Cette partie du guide fournit des exemples d’analyses méthodiques des risques réalisées à partir de la méthode décrite dans le guide ci-dessus.

- Le Guide de formation à la gestion du risque de prolifération des légionelles dans les installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air => document à venir

- Le Guide Traitements pour la gestion du risque de prolifération des légionnelles dans les installations de refroidissement (2006) présente les différents traitements existants pour lutter contre le risque de prolifération des légionnelles et indique les bonnes pratiques d’utilisation concernant chaque type de traitement.

DOCUMENTATION

Rapport d’étude d’ aide pour l’élaboration d’un plan de surveillance (2006, Inéris) des installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air (rubrique 2921) pour le risque de prolifération des légionnelles.

Rapport d’étude : Études des analyses méthodiques des risques (2009, Kosamti) lors de dépassement du seuil en légionnelles de 10 5 UFCL dans les installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air.

Autres versions

- Version imprimable

- Nouvelles et événements

- Qui sommes-nous

- Développement durable

Articles techniques

- Aire réservée

- Recherche Lente Icona lente di ingrandimento ricerca

Traitement de l’eau pour les tours de refroidissement

Un guide complet sur la manière de mettre en place un système optimal de traitement de l’eau pour les tours de refroidissement.

Quel est l’objectif d’un système d’appoint automatique ? Quel est le rôle d’un traitement chimique approprié ? Comment maintenir l’eau de circulation dans des limites de fonctionnement optimales ? Autant de questions auxquelles votre consultant en refroidissement de l’eau des procédés industriels peut répondre.

Tout d’abord, voyons comment fonctionne une tour de refroidissement .

1. Brève introduction au fonctionnement de la tour d'évaporation

Le refroidissement de l’eau par l’utilisation de tours d’évaporation est un système extrêmement efficace sur le plan énergétique qui, par l’évaporation forcée d’une petite quantité d’eau, fait baisser la température du reste de la masse d’eau en circulation.

La quantité d’eau évaporée au maximum de la capacité est d’environ 2 % de la masse totale en circulation. L’exploitation de la chaleur latente d’évaporation permet donc de travailler à des températures proches du bulbe humide de l’air, avec des coûts d’exploitation très faibles par rapport au refroidissement par refroidisseurs ou à l’eau perdue.

2. Qu'advient-il de l'eau qui circule ?

Le système de refroidissement par tour d’évaporation ne peut donc être considéré ni comme un circuit complètement fermé, puisqu’il y a un échange direct avec l’air, ni comme un circuit complètement ouvert, puisque la majeure partie de l’eau est recirculée.

En raison de l’évaporation de l’eau, il est nécessaire de prévoir un système d’appoint automatique pour maintenir un niveau d’eau correct.

Par rapport à l’eau d’appoint, l’eau de circulation est principalement soumise aux phénomènes suivants qui peuvent modifier sa qualité initiale :

- Salissures et pollution dues au contact avec l’air : pour permettre l’évaporation, de grandes masses d’air sont poussées dans l’échangeur de chaleur et la tour d’évaporation joue ainsi le rôle de laveur et d’épurateur par rapport à l’air aspiré contenant des poussières, des matières organiques et d’éventuelles pollutions.

- Contamination et pollution dues au contact avec l’équipement à refroidir et au refroidissement direct éventuel des pièces.

- Augmentation continue de la concentration saline de l’eau, y compris des éventuels polluants mentionnés ci-dessus : en raison de l’évaporation d’une partie de l’eau, qui peut être considérée comme distillée, et de la réintégration qui s’ensuit, la salinité de l’eau en circulation continuerait à augmenter en l’absence d’une purge adéquate.

- Augmentation de la charge bactérienne et de la croissance des algues/biofilms en raison de conditions favorables (lumière, matières organiques, température, oxygénation).

3. Pourquoi fournir un système de traitement automatique de l'eau ?

En conséquence des considérations ci-dessus, l’eau de circulation, sans une gestion et un traitement chimique appropriés, entraînerait rapidement des phénomènes négatifs sur le système de refroidissement et une baisse de l’efficacité de l’échange, à la fois sur la tour et sur l’ensemble du circuit.

Ces phénomènes négatifs peuvent être résumés comme suit :

- L’encrassement, généralisé et surtout sur les surfaces d’échange. Il convient de noter que la formation d’un petit film d’encrassement isole les surfaces d’échange prévues (avec une conductivité thermique élevée), ce qui réduit brusquement l’efficacité du système. Si l’encrassement se poursuit dans le temps, ce film se transforme en une couche épaisse et isolante qui obstrue les passages de refroidissement et les passages de la tour.

- Corrosion, localisée ou diffuse. Les corrosions se produisent non seulement par contact direct avec l’eau de refroidissement, mais aussi sous les dépôts incrustés (corrosion sous-dépôt). Ce phénomène est très dangereux pour l’installation car il y a un risque d’endommagement des équipements et donc d’arrêt imprévu du refroidissement.

- Le développement d’algues et de biofilms, qui diminuent l’efficacité de l’échange, peut boucher les passages et entraîner des problèmes sanitaires. À l’heure actuelle, les directives applicables exigent expressément que le système soit géré de manière optimale du point de vue du contrôle de la croissance bactérienne.

Il convient de noter que les phénomènes décrits ci-dessus augmentent leurs effets lorsqu’ils se produisent simultanément. Il est donc important de faire fonctionner le système de manière optimale en ce qui concerne tous les paramètres afin de maintenir la sécurité et l’efficacité opérationnelles au fil du temps.

4. Comment effectuer un traitement adéquat de l'eau

L’objectif du traitement est donc de maintenir l’eau en circulation dans des limites de gestion optimales, en obtenant le meilleur compromis entre les résultats, la sécurité et les coûts d’exploitation. Il n’existe donc pas de système de traitement « universel », mais plutôt différentes configurations et différents degrés de complexité en fonction de la taille et du potentiel de l’installation :

- La taille et le potentiel de l’installation : en général, les petites installations utilisent des systèmes plus simples, tandis que les grandes installations utilisent des systèmes plus complexes.

- Le degré d’automatisation requis pour minimiser les efforts du personnel.

- L’adaptabilité automatique nécessaire aux variations de la charge thermique.

- Budget prévu pour le système de traitement et son fonctionnement ultérieur : en général, les systèmes plus complexes et complets permettent une économie de gestion, ils sont donc indiqués sur les installations de moyenne/grande capacité et avec un nombre important d’heures de travail par an, à l’inverse, les systèmes plus simples prévoient un coût d’achat plus contenu et sont indiqués sur les installations de petite capacité ou avec une utilisation occasionnelle.

- Type de processus, conditions de fonctionnement, qualité de l’eau d’alimentation.

- Exigences spécifiques (par exemple, imposées par le processus ou le fabricant de la machine à refroidir).

Pour obtenir un contrôle complet de l’installation, le système de traitement doit donc principalement effectuer les tâches suivantes :

- Contrôle et maintien de la concentration correcte de sel dans l’eau. Cela nécessite l’installation d’une purge automatique, qui peut être mise en œuvre avec différentes stratégies de gestion adaptées aux différentes exigences et conditions d’exploitation, et qui maintient la concentration de l’eau dans des limites gérables par le traitement.

- Contrôle et minimisation des risques d’encrassement. Pour assurer la protection contre l’encrassement, il est important d’adopter et de mettre en synergie la purge automatique, le produit de conditionnement chimique et éventuellement le système de prétraitement de l’eau. Contrôle et minimisation des risques de corrosion. Pour obtenir une protection contre la corrosion, il est important d’adopter et de mettre en synergie la purge automatique, le produit chimique de conditionnement et le choix approprié des matériaux de construction du système.

- Contrôle de la croissance bactérienne. Pour obtenir une protection contre la croissance d’algues et de biofilms et maintenir des conditions de fonctionnement acceptables, il est important que l’utilisation du produit d’assainissement soit soutenue par des choix de matériaux et de construction visant à minimiser le phénomène.

Comme nous l’avons déjà mentionné, il est possible et souvent conseillé d’équiper le système d’un prétraitement de l’eau, tel qu’un système d’adoucissement ou d’osmose.

Normalement, le meilleur compromis entre les résultats, les coûts de fonctionnement et la réduction de l’utilisation est obtenu avec un système d’adoucissement approprié capable de réduire totalement ou partiellement la dureté de l’eau, permettant ainsi des cycles de concentration plus intensifs. Cela permet de réduire la consommation d’eau et de produits et, en même temps, grâce à la concentration plus élevée, d’obtenir une protection plus efficace du système et une plus grande sécurité contre les effets négatifs en cas de défaillance d’une partie du traitement.

5. Aperçu du prétraitement et du facteur de concentration qui en résulte

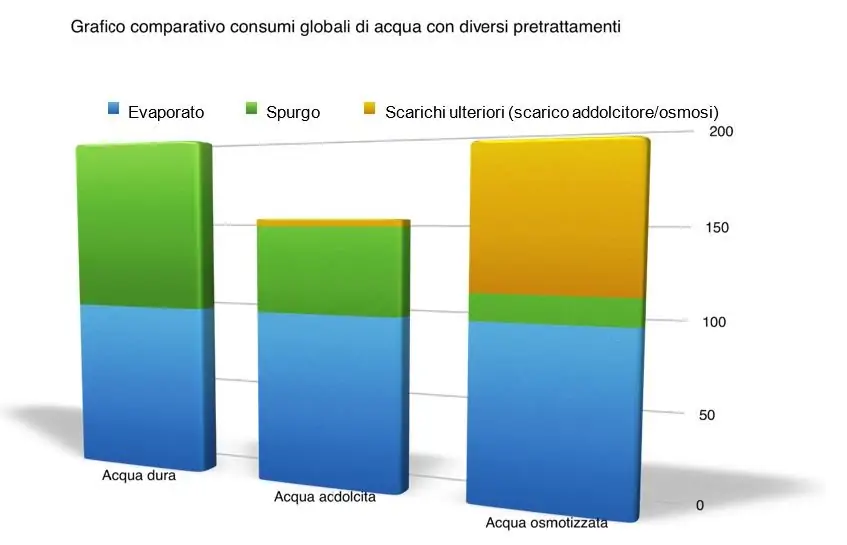

Le graphique suivant est une comparaison de la consommation globale d’eau, en tenant compte de l’eau d’alimentation dure, de l’eau adoucie ou de l’eau osmosée.

Comme le montre le graphique, les utilisations globales d’eau les plus faibles sont obtenues avec l’utilisation d’eau adoucie en raison du bon rapport de concentration obtenu et de la faible quantité d’eau requise pour la régénération de la résine.

Inversement, la solution avec alimentation par osmose est théoriquement optimale si l’on ne considère que les volumes d’eau dans la tour, mais l’impact considérable des eaux usées de l’osmose rapproche les utilisations globales d’eau de celles que l’on peut obtenir avec de l’eau dure.

Il faudrait alors tenir compte des consommations non négligeables d’électricité et d’anti-précipitant pour la fourniture d’eau osmosée ; l’eau de la tour d’osmose n’est donc conseillée que là où elle est techniquement requise et indispensable.

Le facteur de concentration de l’eau du circuit, qui est le rapport entre l’eau réalimentée et l’eau purgée du système et qui influence directement la qualité de l’eau du circuit et l’utilisation de l’eau et des produits chimiques, est fonction de plusieurs facteurs, dont les plus importants sont certainement la qualité de l’eau d’alimentation (sur laquelle le prétraitement a une influence marquée), les conditions de fonctionnement et le type/la qualité/la quantité des produits de conditionnement utilisés. D’une manière générale, en l’absence de limites spécifiques imposées à l’installation, le facteur de concentration doit permettre aux sels présents de rester en solution tout en évitant leur précipitation, compte tenu des facteurs mentionnés ci-dessus.

À titre indicatif, les facteurs de concentration réalisables, dans des conditions moyennes de température et de qualité de l’eau, sont pour les eaux dures entre 1,5 et 2,0 fois, pour les eaux adoucies entre 2,5 et 3,2 fois et pour les eaux osmosées entre 5,0 et 8,0 fois.

Les eaux de la région étant très différentes les unes des autres, il n’est pas possible de définir une ligne de gestion unique et univoque, mais il est nécessaire de procéder à une évaluation du système dans son ensemble afin de décider de la meilleure approche.

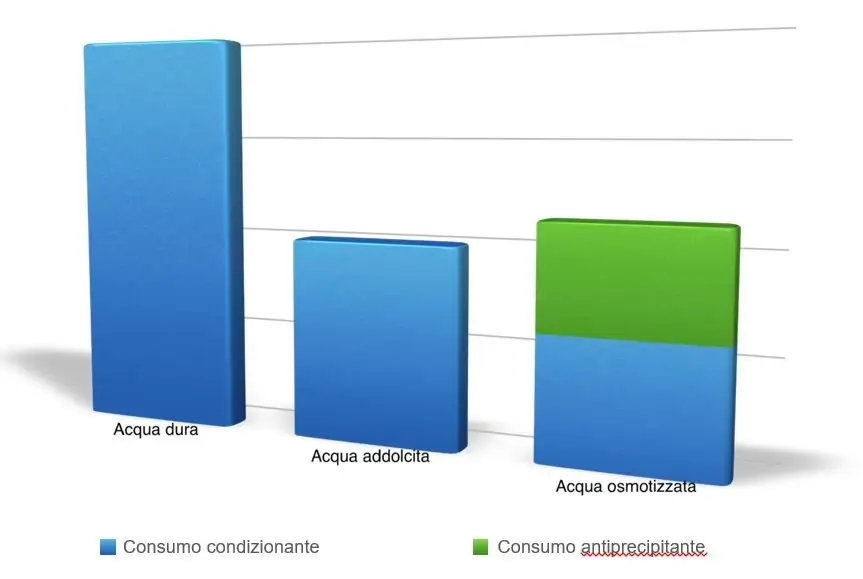

L’un des aspects à prendre en compte lors du choix du type d’alimentation est également l’utilisation de produits de conditionnement, qui influe considérablement sur le coût de fonctionnement du système ; un graphique comparatif des différentes solutions est présenté ci-après.

Le graphique montre clairement que l’utilisation d’eau adoucie ou osmosée permet de réduire considérablement les quantités globales de produits chimiques par rapport à l’utilisation d’eau dure. A titre d’information, dans le cas de l’utilisation d’eau dure dans le circuit, le système de traitement dans son ensemble s’attachera davantage à contenir l’aspect incrustant que l’aspect corrosif de l’eau dans le circuit, vice versa dans le cas de l’utilisation d’eau adoucie ou osmosée.

6. Les conclusions

L’installation et la bonne gestion d’un système de traitement adapté à l’installation de refroidissement permettent de maintenir des conditions de fonctionnement stables et une efficacité élevée au fil du temps. Grâce aux systèmes automatiques prévus, il est possible de gérer la tour de la meilleure façon possible et avec peu d’efforts opérationnels.

En évaluant de manière appropriée les exigences spécifiques de chaque installation, il est possible d’envisager le système de gestion adéquat, avec différents degrés de complexité, pour permettre les performances requises à un coût d’exploitation acceptable.

L’adoption de systèmes de traitement et de prétraitement plus complets, pour un coût initial plus élevé, permet de réduire les coûts d’exploitation de l’installation et est donc toujours recommandée lorsque la capacité thermique moyenne de l’installation commence à devenir importante.

Bonnes Pratiques

- Réduction de l'utilisation d'énergie

- Économiser des ressources avec l'évaporatif

- Entretien des tours de refroidissement

Ce qu'il faut savoir

- Refroidissement industriel

- Tour de refroidissement

- Refroidissement Adiabatique Industriel

- Tours de refroidissement: qu’est-ce que c’est, comment fonctionnent-elles, comment les entretenir

- Tours de refroidissement en circuit fermé : 3 raisons de les choisir

Abonnez-vous à la newsletter MITA et restez au courant des solutions techniques pour le refroidissement industriel et civil et découvrez notre offre.

Tours aéro-réfrigérantes

Les Tours Aéro-Réfrigérantes (TAR) sont des installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air. L’eau chaude est pulvérisée en partie haute de la tour et ruisselle sur le corps d’échange. L’air traverse le système de ruissellement et est rejeté dans l’atmosphère. Le refroidissement s’effectue principalement par évaporation de l’eau ce qui en fait le meilleur système du point de vue de l’énergie calorifique à dissiper. De ce fait, malgré des contraintes réglementaires importantes du fait des risques liés à la diffusion potentielle de légionnelles dans l’atmosphère, c’est un système parfaitement adapté pour les installations de refroidissement de grosses puissances dans l’industrie.

Notre intervention

Depuis le 1 er janvier 2014, des règles plus restrictives pour les exploitants de Tours Aéro-Réfrigérantes sont entrées en vigueur. Il appartient à leurs utilisateurs de se mettre en conformité par rapport à la nouvelle réglementation (modification des règles de déclaration, formation des utilisateurs aux risques légionnelle, Analyse Méthodique de Risques – AMR-, ……)

Chez ECT nous pouvons auditer votre installation, établir avec vous l’AMR, définir les meilleurs traitements préventifs et curatifs, mettre en place le matériel idoine pour le traitement de l’eau d’appoint, le pilotage des taux de concentration, la lutte contre l’entartrage des surfaces d’échanges, l’élimination des biofilms et prendre en charge la maintenance préventive et curative des appareils de traitement d’eau.

N’hésitez pas à nous contacter, nous travaillerons ensemble à la meilleure solution pour vos tours.

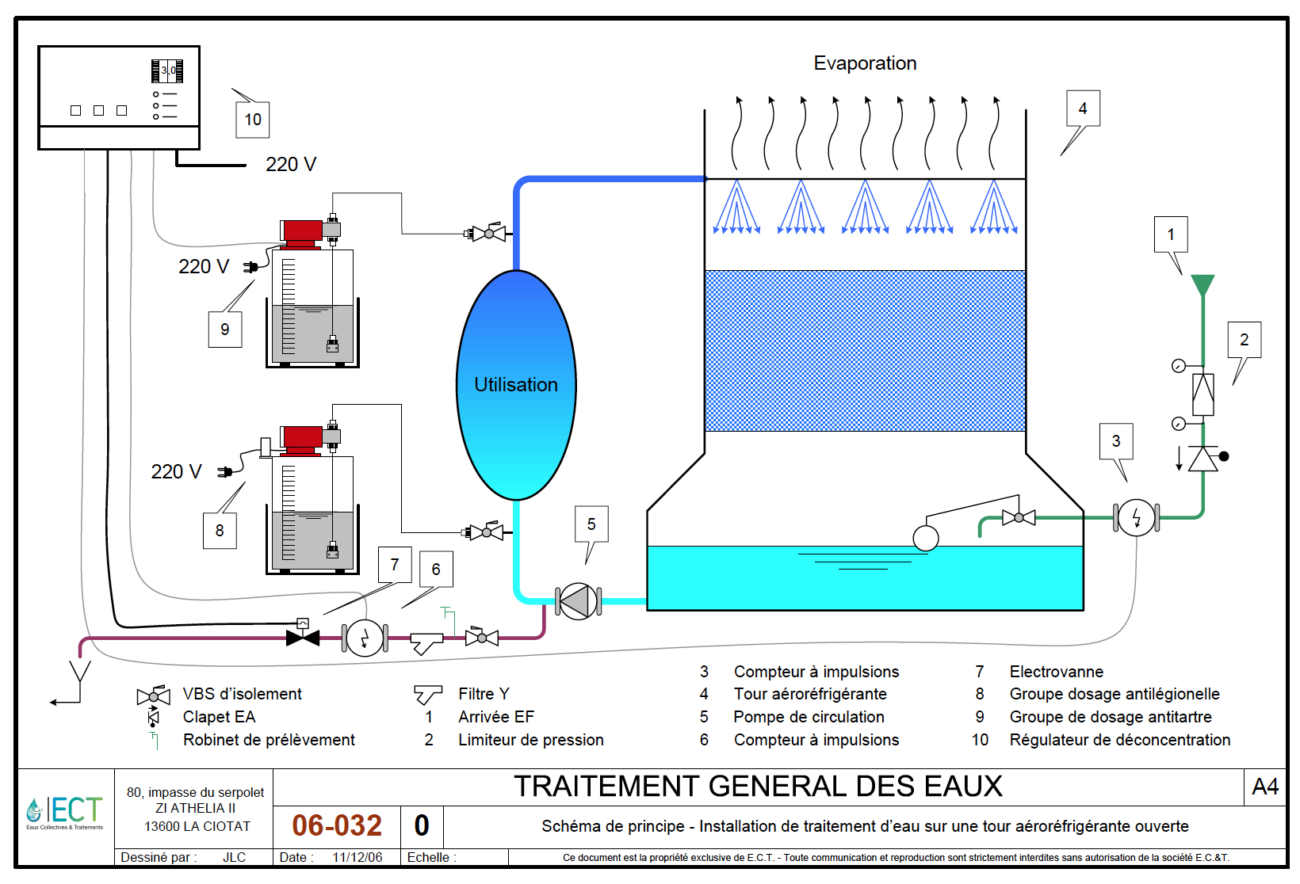

LE FONCTIONNEMENT DE LA TOUR DE REFROIDISSEMENT

Nos références

- Mentions légales

- Plan du site

- French (France)

- Connaissance

- Les rubriques

- 35 - Le rôle des pompes dan...

- Introduction sur les tours ...

Introduction sur les tours de refroidissement

Découvrez comment une tour de refroidissement est conçue pour refroidir les grandes quantités d’eau qui circulent dans un système de refroidissement et apprenez à connaître les différents types de tours de refroidissement.

Le refroidissement est le point central de nombreux processus industriels. Le moyen d’assurer un refroidissement optimal consiste à utiliser des tours de refroidissement, que l’on trouve dans la plupart des installations des bâtiments industriels.

Dans ce module, nous allons vous expliquer en détail ce que sont les tours de refroidissement. Pour faire simple, une tour de refroidissement est un dispositif conçu pour refroidir de grandes quantités d’eau circulant dans un système de refroidissement. Son but principal est de transférer la chaleur de l’eau de refroidissement dans l’air par évaporation. Comment fonctionne une tour de refroidissement en pratique ? Examinons de plus près son fonctionnement.

Dans un système de refroidissement comportant une tour de refroidissement, l’eau chaude provenant des machines ou tout autre process s’écoule dans des tuyaux vers une tour de refroidissement.

Lorsqu’elle pénètre dans la tour de refroidissement, l’eau est pulvérisée via plusieurs buses. L’eau est pulvérisée sur un corps d’échange, également appelé packing.

Le corps d’échange vise surtout à disperser l’eau sur la plus grande surface possible pour assurer son évaporation.

Comme l’eau s’écoule sur les côtés du corps d’échange et l’air s’échappe dans le sens inverse, une partie de l’eau s’évapore dans l’air. L’air absorbe la chaleur dégagée par cette évaporation, réduisant ainsi la température de l’eau restante.

L’eau restante, dès lors refroidie, s’écoule dans un bac de collecte au fond de la tour de refroidissement et est renvoyée dans le circuit.

L’air, quant à lui, est aspiré par le ventilateur sur la partie supérieure. Avant de sortir de la tour de refroidissement, il traverse les suppresseurs de dérive ou séparateurs de gouttelettes.

L’air, qui est très condensé, se déplace très vite et heurte plusieurs fois les suppresseurs de dérive en forme de zigzag avant de sortir du ventilateur.

La condensation qui se forme sur les suppresseurs de dérive retombe dans la tour de refroidissement et rejoint l’eau restante au fond.

De manière générale, moins de 30 % sont perdus lors de l’évaporation, de l’écoulement, des fuites et des purges. Cependant, en appliquant un contrôle approprié, vous pouvez économiser 20 % des 30 % perdus par évaporation.

Ainsi, si par exemple vous perdez 100 litres d’eau par heure par évaporation, un contrôle approprié vous permettra d’économiser 20 litres par heure.

Autre avantage : la sécurité. Les tours de refroidissement n’utilisent pas de produits chimiques dangereux lors du processus de refroidissement, ce qui rend leur utilisation bien plus sûre pour vous.

Maintenant que nous avons vu les bases du fonctionnement des tours de refroidissement, penchons-nous sur les types de systèmes les plus répandus.

Sur le plan industriel, il existe essentiellement deux principaux types de tours de refroidissement : les tours de refroidissement à contre-courant à tirage forcé et les tours de refroidissement à courant croisé à tirage forcé.

Dans les tours de refroidissement à contre-courant à tirage forcé, l’air est aspiré vers le haut de la tour par des ventilateurs et l’eau s’écoule de haut en bas.

Dans une tour de refroidissement à courant croisé à tirage forcé, l’air est soufflé à travers le corps d’échange puis traverse la tour jusqu’en haut. Comme pour la tour à contre-courant à tirage forcé, l’eau tombe de haut en bas.

Notre présentation générale des tours de refroidissement s’achève ici. Dans le prochain module, nous étudierons plus en détail les tours de refroidissement et vous montrerons comment optimiser leurs performances énergétiques.

Aperçu du cours

Right Sidebar

Principe de fonctionnement d’une tour de refroidissement, aéroréfrigérante, tar, principe de fonctionnement.

- une Tar permet de pulvériser de l’eau dans un flux d’air, afin de refroidir un procédé industriel, d’assurer la climatisation de grands bâtiments, … Ces installations dépendent en France de la rubrique 2921 des ICPE.

- l’évaporation d’une partie de l’eau en circulation permet d’évacuer la chaleur

- du fait de l’évaporation d’une partie de l’eau, les concentrations en «sels» dans l’eau de la tour sont en augmentation par rapport à l’eau d’appoint

- il convient dès lors de maintenir un taux de concentration constant en gérant la purge de déconcentration, et en adaptant le traitement de l’eau, afin d’éviter les dépôts et/ou la corrosion

- par ailleurs, il est nécessaire de mettre en place une stratégie afin de maîtriser durablement le risque de prolifération et de dispersion de Légionella, tout en préservant la qualité des purges.

- la précipitation de sels (carbonate de calcium, par ex) un dépôt de tarte est très isolant : dégradation de la capacité d’échange de l’installation

- de la corrosion, si la concentration en chlorures est importante, par ex

- une consommation en eau et en produits chimiques importante

- Le taux de concentration est maintenu constant par la régulation de la purge

- de la qualité d’eau d’appoint

- de la température de peau

- de la qualité du traitement de l’eau

Taux de concentration : Rc

Exemple : pour une Evaporation = 1 m3/h

- Si Rc = 1,1 -> P = 10 m3/h

- Si Rc = 2 -> P = 1 m3/h

= économies d’eau, si associé à un traitement d’eau adéquat

Oreau ingénieur conseil réalise

- des formations au traitement des eaux, des tours de refroidissements

- la révision des analyses méthodiques des risques (AMR)

- Assistance technique

- Réduction des coûts

- Aides financières

- Fonctionnement IREDEFA TAR

- Traitement IREDEFA TAR

- Tests IREDEFA TAR - Niveau 1 et 2

Régie du bâtiment du Québec

- Ouvrir la barre de recherche.

- {$lblOuvrirNavigation}

Rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence : consultez le Registre des détenteurs de licence .

- Domaines d'intervention

- Lois, règlements et codes

- Services en ligne

- Formulaires

Formation continue obligatoire

Gardez le niveau, la legionella et l’installation de tours de refroidissement à l’eau, qu’est-ce que la legionella et la légionellose.

Les bactéries du genre Legionella sont naturellement présentes dans tous les environnements humides naturels (par exemple, eau, boue, sols) et artificiels. Les bactéries de ce genre prolifèrent rapidement dans l’eau à une température entre 25°C et 45°C. Ces températures optimales pour leur croissance peuvent se trouver entre autres dans les conduites d’eau chaude sanitaires et domestiques, dans les chauffe-eau, dans les bains à remous ainsi que dans les conduites et les bassins composant les systèmes de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air, communément appelés tours de refroidissement à l’eau.

Au Québec et ailleurs dans le monde, la majorité des cas de légionellose sont causés par l’espèce Legionella pneumophila . L’infection par la légionelle s’appelle légionellose. Cette infection se manifeste sous deux formes cliniques:

- la fièvre de Pontiac (forme bénigne de la maladie, caractérisée par un syndrome d’allure grippale)

- la maladie du légionnaire. Il s’agit de la forme clinique la plus sévère, caractérisée par une pneumonie aiguë souvent grave, avec un taux de mortalité entre 10% et 20%.

L’infection se produit lorsque de fines gouttelettes d’eau contaminées par la bactérie Legionella sont respirées. Les personnes dont le système immunitaire est affaibli, les personnes âgées, les asthmatiques, les fumeurs ainsi que les personnes diabétiques ou alcooliques sont plus susceptibles d’être infectées. Après quelques jours (habituellement entre 2 et 10 jours), des symptômes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires apparaissent. Il est à noter que la légionellose ne se transmet pas d’une personne à l’autre.

Qu’est-ce qu’une tour de refroidissement à l’eau?

Figure 1 –tour de refroidissement à l’eau.

Qu’est-ce qu’une installation de tours de refroidissement à l’eau?

Figure 2 – installation de tours de refroidissement à l’eau.

Donnez-nous vos commentaires...

Avez-vous des commentaires à nous transmettre? N’inscrivez aucun renseignement personnel. Vous ne recevrez aucune réponse. Si vous avez des questions, utilisez plutôt le formulaire Écrivez-nous .

Vous êtes? (obligatoire) Citoyen Futur entrepreneur ou constructeur-propriétaire Entrepreneur ou constructeur-propriétaire Employé d’une municipalité Propriétaire d'un bâtiment public Concepteur (ex. : architecte, ingénieur) Autre

Envoyer mes commentaires

IMAGES

VIDEO

COMMENTS

*taux de concentration = salinité de l'eau du circuit / salinité de l'eau d'appoint. supprimant la dureté de l'eau par adoucissement, décarbonatation à la chaux ou sur résines, déminéralisation. Les produits utilisés sont de type composite (par exemple : polyphosphates ou phosphonates, Zinc, Dispersants).

Taux de concentration d'une tour de refroidissement. Le taux de concentration d'une tour de refroidissement (TAR ou IREDEFA) est un élément essentiel du point de vue du traitement des eaux. Il peut être estimé en réalisant le rapport entre la mesure de conductivité de la purge et la mesure de conductivité de l'eau d'appoint.

façon à maintenir une concentration de l'eau de circulation par rapport à l'eau d'appoint à une valeur admissible. Le taux de concentration se calcule par la formule suivante : C = (E + D) / D avec : •C = taux de concentration •E = débit d'évaporation •D = débit de purge

Le taux de concentration de l'eau en circulation (en anglais COC-Cycle of Concentration) est un terme utilisé dans le cadre d'un système de refroidissement ouvert. Il peut s'agir d'une tour de refroidissement, d'un échangeur de chaleur ou d'une installation similaire.

systèmes de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air ou plus communément appelés Tours Aéro-Réfrigérantes (utilisés pour la climatisation dans le secteur tertiaire, le refroidissement dans le secteur industriel) ; systèmes d'humidification (humidificateurs d'air, brumisateurs) circuits d'eau chaude ...

L'expérience montre que, lorsque l'on modifie les quatre variables d'entrée d'une tour de refroidissement donnée, NUTm prend des valeurs diverses, qui suivent une loi de comportement du type suivant, n et m ayant des valeurs négatives comprises entre -1,1 et -0,35, et C étant compris entre 1 et 2,5 environ.

Le refroidissement évaporatif est basé sur un principe naturel simple : dans une tour ouverte, l'eau à refroidir est pulvérisée sur une surface de ruissellement alors que de l'air est soufflé ou aspiré au travers de cette surface de ruissellement. Une petite quantité d'eau est évaporée, provoquant ainsi le refroidissement de l'eau restante.

On demande de comparer les performances de la machine selon que l'on utilise un échangeur à air avec un pincement de 16 K ou une tour de refroidissement, le pincement minimal entre l'eau et le frigorigène étant inférieur à 12 K.

Les tours aéroréfrigérantes ou TAR, aussi appelées tours de refroidissement, sont utilisées pour refroidir un liquide, généralement de l'eau, à l'aide d'un gaz, généralement l'air ambiant. Il s'agit d'un cas particulier d' échangeur de chaleur où le transfert thermique s'effectue par contact direct ou indirect entre les flux.

L'optimisation du taux de concentration conduit à une réduction importante des purges qui peuvent varier de quelques m3 à la journée, à plusieurs centaines à l'heure, suivant la puissance de la tour. La réduction des volumes de purge a pour conséquence une réduction des volumes d'appoint.

Une tour de refroidissement est un échangeur de chaleur qui permet de refroidir de l'eau par contact direct avec l'air. Le transfert de chaleur de l'eau à l'air s'effectue en partie par transfert de chaleur sensible, mais surtout par chaleur latente (évaporation d'une partie de l'eau dans l'air), ce qui permet d'atteindre des températures de refroidissement inférieures à celles de l'air ...

COC = 500 ppm / 50 ppm = 10. Dans cet exemple, le système de tour de refroidissement peut réaliser 10 cycles de concentration avant que la concentration de solides dissous ne devienne trop élevée et n'ait un impact négatif sur les performances du système.

L'évaporation d'eau au niveau de la tour entraîne une augmentation de la concentration des sels dans l'eau en circulation qui doit être limitée si l'on veut éviter les précipitations minérales. Il est donc nécessaire de rejeter à l'égout une partie de l'eau en circulation (déconcentration).

les moyens mis en oeuvre pour gérer le risque légionelle dans les circuits de refroidissement, sont destinés à éviter l'apparition du danger, soit la concentrations en légionelles > 100000...

Un des modes de contamination avéré est la dissémination dans l'atmosphère de légionelles par des systèmes de refroidissement à voie humide fonctionnant sur le principe de la dispersion de l'eau dans l'air, également appelées tours aéroréfrigérantes. On distingue les tours à circuit ouvert et à circuit fermé.

Le fonctionnement d'une tour de refroidissement autour d'un point optimal peut réduire la consommation de l'eau et d'énergie. Ce projet présente une méthodologie complète pour les ingénieurs...

La quantité d'eau évaporée au maximum de la capacité est d'environ 2 % de la masse totale en circulation. L'exploitation de la chaleur latente d'évaporation permet donc de travailler à des températures proches du bulbe humide de l'air, avec des coûts d'exploitation très faibles par rapport au refroidissement par refroidisseurs ou à l'eau perdue.

Chez ECT nous pouvons auditer votre installation, établir avec vous l'AMR, définir les meilleurs traitements préventifs et curatifs, mettre en place le matériel idoine pour le traitement de l'eau d'appoint, le pilotage des taux de concentration, la lutte contre l'entartrage des surfaces d'échanges, l'élimination des biofilms et prendre en charge...

Legionella et tours aéroréfrigérantes. - Portail documentaire INRS. Guide des bonnes pratiques. Legionella et tours aéroréfrigérantes. Edition : Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (139 rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12), 2001, 54 p., ill. Ce guide a pour objet de préciser certaines mesures préventives et curatives ...

La contamination crée un biofilm dans la tuyauterie, l'échangeur de chaleur et le reste du système de refroidissement, ce qui réduit la capacité de la tour de refroidissement et augmente la consommation d'énergie. Le deuxième défi est celui de l'augmentation de la concentration de sel, qui survient en cas de suivi et contrôle ...

Découvrez comment une tour de refroidissement est conçue pour refroidir les grandes quantités d'eau qui circulent dans un système de refroidissement et apprenez à connaître les différents types de tours de refroidissement.

Taux de concentration : Rc. Exemple : pour une Evaporation = 1 m3/h. Si Rc = 1,1 -> P = 10 m3/h. Si Rc = 2 -> P = 1 m3/h. = économies d'eau, si associé à un traitement d'eau adéquat. Oreau ingénieur conseil réalise. des formations au traitement des eaux, des tours de refroidissements. la révision des analyses méthodiques des risques (AMR)

Une installation de tours de refroidissement à l'eau est un réseau d'eau d'une ou de plusieurs tours de refroidissement à l'eau qui sont interreliées, comprenant leurs composantes telles que les pompes, les réservoirs ou les compresseurs. Figure 2 - Installation de tours de refroidissement à l'eau. Légende : REF = refroidisseur.